|

RELAZIONE

SULLA PRIMA E SECONDA CAMPAGNA DI SCAVO ARCHEOLOGICO PRESSO LA TOMBA DI

GIGANTI DI ISCRALLOTZE

Dal

1 luglio 2009 è in corso, e

si concluderà il 30 settembre prossimo, la seconda campagna di scavo

archeologico presso la tomba di giganti di Iscrallotze,

Aidomaggiore.

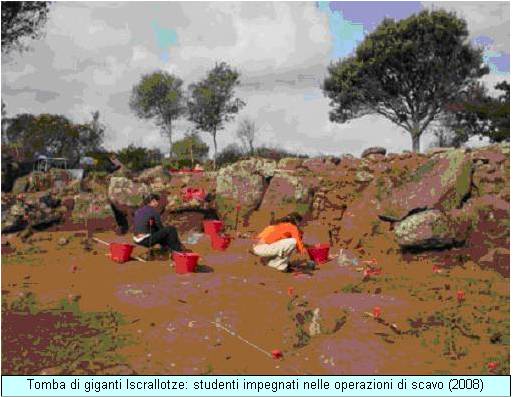

La

prima campagna che ha avuto luogo nei mesi di luglio e settembre 2008 è

stata condotta nell’ambito delle attività pratiche e di tirocinio degli

studenti universitari dei corsi universitari di Archeologia e Beni

Culturali dell’Università di Sassari.

I

lavori diretti dalla prof.ssa Anna Depalmas docente presso la Facoltà di

Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari, congiuntamente al dott.

Alessandro Usai funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici

della Sardegna, sono stati condotti sul campo insieme alla dott.ssa Silvia

Vidili, e hanno visto la partecipazione -non contemporanea ma organizzata

in turni di scavo- di circa venti studenti dell’Università di Sassari,

frequentanti i corsi di Laurea triennale e magistrale di Scienze dei Beni

Culturali e del curriculum in Archeologia Subacquea attivato nella sede gemmata di

Oristano.

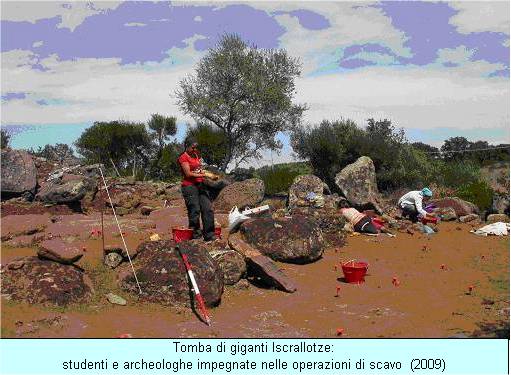

La

seconda campagna di scavi (luglio - settembre 2009)

ha visto l’attivazione da parte dell’Amministrazione di

Aidomaggiore di un cantiere comunale per il quale sono stati assunti

quattro operai e un’archeologa, la dott.ssa Silvia Vidili che, nel mese

di settembre, ha suddiviso il lavoro con la dott.ssa Giovanna Fundoni. La

seconda campagna di scavi (luglio - settembre 2009)

ha visto l’attivazione da parte dell’Amministrazione di

Aidomaggiore di un cantiere comunale per il quale sono stati assunti

quattro operai e un’archeologa, la dott.ssa Silvia Vidili che, nel mese

di settembre, ha suddiviso il lavoro con la dott.ssa Giovanna Fundoni.

Insieme

ai lavori di scavo si è proceduto alle operazioni di registrazione,

catalogazione, lavaggio e siglatura dei materiali archeologici ritrovati

e custoditi presso gli idonei locali messi a disposizione dal

Comune.

Alle

operazioni di scavo e alle attività di laboratorio hanno partecipato

studenti del corso di Laurea magistrale in Scienze dei Beni Culturali

dell’Università di Sassari, volontari dell’Università di Sassari,

laureati in Archeologia della terza Università

di Roma, una dottoranda presso l'Università di Parigi X

Nanterre e due archeologi preistorici, ricercatori presso il Museu Arqueológico

de São Miguel de Odrinhas in Portogallo. Gli studenti, i volontari e gli

studiosi partecipanti allo scavo hanno soggiornato nel paese di

Aidomaggiore presso un alloggio messo loro a disposizione

dall’Amministrazione Comunale, potendo

così avere l’opportunità di entrare a contatto e di conoscere un

territorio di grande interesse per il numero e la varietà tipologica del

suo patrimonio archeologico.

Il

monumento

La

scelta di indirizzare l’azione di valorizzazione su questo monumento è

stata dettata da diversi fattori, quali il discreto stato di

conservazione, la facile accessibilità e l’interesse scientifico

determinato dalla presenza di alcuni particolari elementi architettonici

che caratterizzano il monumento.

Il

monumento è situato sull’orlo del pianoro ad una manciata di metri

dalla strada provinciale n. 66 che collega i paesi di Sedilo e Borore, ed

è raggiungibile da tale strada, percorrendo un tratto di circa due

chilometri dal bivio che conduce al paese di Aidomaggiore, verso la

direzione Sedilo,.

Nei

sopralluoghi precedenti l’inizio dei lavori si poté osservare a fatica

lo sviluppo del corridoio funerario e alcuni frammenti della stele immersi

in una fitta vegetazione mentre apparvero con evidenza le tracce di scavi

clandestini effettuati nella parte iniziale del corridoio.

Secondo

alcune notizie orali, il monumento si presentava intatto fino agli anni

settanta, in seguito avrebbe subito gravi danni, soprattutto alla

copertura e alla stele posta al centro dell’esedra, causati,

probabilmente, dall’esplosione di mine impiegate per la costruzione

della strada Sedilo – Borore che passa ad una decina di metri dal

monumento.

La

tomba, orientata a SE, è ubicata, in posizione dominante, sul margine del

pianoro, ad un’altitudine di m 314 s.l.m. con un orientamento

indirizzato verso la vallata, attualmente occupata dal Lago Omodeo.

Il

monumento è realizzato in tecnica a filari di grandi massi  non

sbozzati e, in origine, presentava al centro dello spazio semicircolare

frontale (esedra) una grande“stele centinata”, realizzata mediante due

lastre sovrapposte, la superiore con lunetta e l’inferiore con portello

d’ingresso. non

sbozzati e, in origine, presentava al centro dello spazio semicircolare

frontale (esedra) una grande“stele centinata”, realizzata mediante due

lastre sovrapposte, la superiore con lunetta e l’inferiore con portello

d’ingresso.

Già

nella fase di documentazione preliminare all’inizio dei lavori (e

coincidente con l’elaborazione del lavoro di tesi di laurea: Silvia

Vidili, Proposte per la

conservazione integrata e la valorizzazione del patrimonio monumentale del

comune di Aidomaggiore (OR), Università di Sassari A.A. 2003-04), si

notò che la lunghezza dall’abside alla corda dell’esedra era di circa

26,55 metri, dimensione che supera abbondantemente la lunghezza media

delle tombe di giganti (m 15,55) e che permette di inserire il monumento

tra quelli con le dimensioni maggiori (Su Monte ’e S’Ape, Olbia, m

28,30; Li Loghi, m 27,10; San Cosimo, Gonnosfanadiga, m 26,30; Goronna,

Paulilatino, m 24,60).

L’esedra

(freccia m 9,30, corda m 15,35 circa) è definita dai bracci laterali

dell’emiciclo di cui residuano, in modo a tratti discontinuo, i grandi

massi del filare di base: sei nella parte destra, dodici nell’ala

sinistra.

La

camera sepolcrale, lunga m

7,30, appariva in parte ostruita dal terriccio e dai detriti dovuti al

crollo della parte sommitale della copertura; quest’ultima si presenta

ancora intatta nella parte finale della camera coperta da tre lastroni, il

primo dei quali frantumato in tre parti. La

camera sepolcrale, lunga m

7,30, appariva in parte ostruita dal terriccio e dai detriti dovuti al

crollo della parte sommitale della copertura; quest’ultima si presenta

ancora intatta nella parte finale della camera coperta da tre lastroni, il

primo dei quali frantumato in tre parti.

La

camera è a sezione ogivale e presenta, nella parete destra all’inizio

della camera una nicchia ricavata entro una lastra di grandi dimensioni.

Lo

spessore murario del monumento risulta particolarmente sviluppato (m 8,40)

fra la lastra terminale del corridoio e la parete esterna absidata, mentre

è di circa m 6,00 nella fiancata Nord-Est. La struttura muraria della

camera appare costituita da almeno quattro paramenti (esterno, interno e

due intermedi) le cui intercapedini sono riempite da pietrame e terriccio.

Della

stele centinata bilitica rimangono sei frammenti dello spartito inferiore

e tre della lunetta superiore, in cui si nota la presenza di tre cavità

realizzate nella parte sommitale, funzionali ad accogliere tre piccoli

elementi litici di forma conica (betilini),

uno dei quali rinvenuto nel corso dello scavo del 2009. Accostando i tre

frammenti della lunetta superiore si ottiene una larghezza di m 1,90 e

un’altezza residua di m 2,30.

Per

quanto riguarda lo spartito inferiore, invece, non è possibile stabilire

con esattezza la larghezza essendo andata persa tutta la parte centrale,

ma si ha la dimensione dell’altezza che è di m 2,00 circa.

La campagna 2008

La

prima fase dei lavori (4-14 luglio 2008) è stata dedicata alla pulizia

approfondita del monumento con il decespugliamento, il taglio di alcune

radici superficiali ed il diserbo. Contemporaneamente si è proceduto alla

quadrettatura dell’area, per unità di 1 x 1 metri, distinte attraverso

il posizionamento di picchetti, chiodi e punti colorati apposti con la

vernice in corrispondenza delle pietre della struttura o dei massi

rocciosi affioranti dal terreno.

Lo

scavo archeologico è iniziato con l’asportazione del terreno

superficiale  di

natura umifera, presente su tutta l’area. In particolare i lavori del

mese di luglio si sono concentrati in corrispondenza del lato orientale

esterno della camera (lato SO). La

fiancata Sud-Ovest non era infatti leggibile poiché coperta da uno spesso

strato di terra che si presenta al medesimo livello altimetrico della

sommità della copertura di

natura umifera, presente su tutta l’area. In particolare i lavori del

mese di luglio si sono concentrati in corrispondenza del lato orientale

esterno della camera (lato SO). La

fiancata Sud-Ovest non era infatti leggibile poiché coperta da uno spesso

strato di terra che si presenta al medesimo livello altimetrico della

sommità della copertura

In

questa zona l’asportazione

del deposito, corrispondente oltre che al terreno superficiale ad accumuli

non coerenti di pietre, ha permesso di

portare in luce le pietre pertinenti alla struttura muraria.

La

camera sepolcrale si presentava in parte ostruita da terriccio e detriti

dovuti al crollo della parte sommitale della copertura.

La campagna 2009

I

lavori –attualmente in corso- sono stati finalizzati all’ultimazione

delle fasi operative avviate nel corso della campagna precedente. I

lavori –attualmente in corso- sono stati finalizzati all’ultimazione

delle fasi operative avviate nel corso della campagna precedente.

Si

è quindi proceduto all’estensione della quadrettatura di tutta l’area

entro cui si sviluppa la struttura, con il posizionamento di chiodi,

picchetti e punti di riferimento sino alla composizione di un vasto

reticolo composto da quadrati di un metro per lato.

In

particolare, dopo il rilievo fotografico e grafico nonché la quotatura

strumentale, è stata effettuata la pulizia e la rimozione del pietrame

superficiale della zona absidale della tomba. Tali operazioni hanno

permesso di evidenziare la presenza di una sorta di basamento monumentale

che interessa il lato orientale più esterno della camera e, un breve

tratto dell’abside, sul quale è stato eretto il paramento della camera.

La

pulizia della struttura muraria di questa parte del monumento ha permesso,

infatti, di meglio evidenziare il dispositivo costruttivo adottato per

l’edificazione della tomba, con paramenti paralleli che, attualmente, a

causa dei parziali crolli, si presentano

con un aspetto a gradoni.

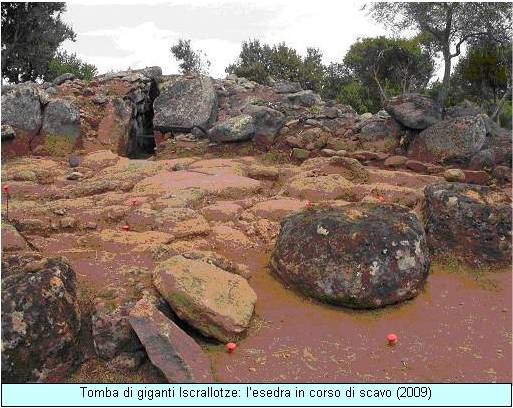

Il

completamento dello scavo nella zona antistante il fronte della tomba

(esedra) ha permesso di verificare l’estensione del banco roccioso

naturale sul quale l’edificio risulta direttamente impostato. Oggi il

naturale degrado del basalto –che in corrispondenza del banco risulta

particolarmente bolloso e fragile - conferisce al piano di base un aspetto

molto irregolare con fessurazioni e dislivelli e solo in alcuni tratti

appare evidente l’intervento dell’uomo che in antico vi ha operato

tagli artificiali e livellamenti.

La

zona a ridosso del braccio orientale dell’esedra, ai piedi del basso

bancone evidenziato nel corso della precedente campagna, ha restituito il

maggiore quantitativo di materiale ceramico, e ha fatto ipotizzare che nei

tempi d’uso della tomba, questa parte dell’esedra fosse quella

riservata alla deposizione dei vasi e quindi delle offerte donate

nell’ambito dei riti in onore dei defunti.

L’analisi

preliminare di tali manufatti ha confermato l‘attribuzione cronologica

ad una fase iniziale del Bronzo medio, corrispondente alla facies

archeologica detta di “Sa Turricola”, confermata oltre che dal gran

numero di tegami, anche dal ritrovamento di anse ad appendici cornute e

prese forate.

Tale

attribuzione culturale riveste un particolare interesse perché per

la prima volta essa può essere associata ad un tipo di tomba di

giganti che presenta uno sviluppo evolutivo rispetto alle tombe a

struttura ortostatico-dolmenico e stele centinata note nell’ambito di

questa facies culturale.

La

tomba di giganti di Iscrallotze fu, infatti, realizzata in una tecnica

mista  ad

ortostati e filari, con copertura interna della camera a filari aggettanti

e stele centinata con incavi, tutti indizi di una certa evoluzione

tecnica-costruttiva rispetto ai più antichi edifici funerari nuragici. ad

ortostati e filari, con copertura interna della camera a filari aggettanti

e stele centinata con incavi, tutti indizi di una certa evoluzione

tecnica-costruttiva rispetto ai più antichi edifici funerari nuragici.

Oltre

al completamento dello scavo per l’anno in corso è previsto il

rilievo grafico della tomba III di Sa Tanca ‘e S’Ozzastru che, insieme

ad altri due edifici analoghi (Tombe

I e II) si trova a circa 150

m dalla strada provinciale Sedilo

–Borore, a breve distanza dal monumento di Iscrallotze.

La

tomba di giganti III, analogamente alle altre due, si presenta in pessimo stato di conservazione; mostra l’esedra

orientata a sud est e parzialmente distrutta e il vano funerario quasi

sommerso dalle macerie.

Il

corpo centrale, lungo m 9,50 e largo m 5,20, si restringe verso la parete

posteriore che si chiude con l’abside. Il paramento esterno è

costituito da filari di pietre di medio spessore, ben sbozzate nella

faccia a vista, disposti lievemente in ritiro.

Il

vano funerario, di pianta rettangolare, è delimitato da una rozza

muratura a secco, con ortostati alla base sui quali poggiano due filari

residui di pietre appena sbozzate.

Al

centro doveva spiccare l'alta stele bilitica, lavorata con accuratezza

e decorata da una piatta cornice marginale; lo spartito inferiore

di essa, ancora in situ,

presenta inferiormente il portello funerario

e, superiormente la larga risega sulla quale si incastrava la parte

centinata, alta m 2, 40.

I

due monoliti della stele, sovrapposti, raggiungono l'altezza di m 3, 20.

Dell'esedra

si conservano tre lastroni di base dell'ala sinistra e la prima pietra del

secondo filare, il lato opposto è ricoperto di rovine. |